Humor in den düstersten Farben

(Ein Artikel von Michael Braun – DEUTSCHLANDFUNK)

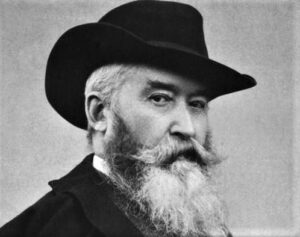

- Wilhelm Busch wurde am 15. April 1832 geboren, in Wiedensahl (Schaumburger Land), im Todesjahr Goethes.

Kein deutscher Dichter ist so gründlich missverstanden worden wie Wilhelm Busch, der Erfinder der abgründigsten Kindergeschichten, die die Literaturgeschichte kennt. Seit er 1865 mit seinem grausigen kleinen Bildungsroman von den zwei bösen Buben Max und Moritz auf Erfolgskurs ging, hat seine Beliebtheit über die Literaturepochen und Jahrhunderte hinweg schwindelerregende Ausmaße erreicht.

Als heiteren Hausgeist mit angeblich „goldenem Humor“ haben ihn die Deutschen in ihre Bürgerstuben geholt, damit er sie mit seiner satirischen Leichtigkeit erfreue. Dabei blieb unbemerkt, dass Busch alles andere als ein gut gelaunter Spaßmacher ist: Sein Humor schillert in den düstersten Farben.

Als heiteren Hausgeist mit angeblich „goldenem Humor“ haben ihn die Deutschen in ihre Bürgerstuben geholt, damit er sie mit seiner satirischen Leichtigkeit erfreue. Dabei blieb unbemerkt, dass Busch alles andere als ein gut gelaunter Spaßmacher ist: Sein Humor schillert in den düstersten Farben. -

Wer in seiner Kindheit die tief verstörenden Bildergeschichten Buschs kennen gelernt hat, den hat womöglich schon ein Schauder befallen angesichts der Verkettung von Niedertracht und Boshaftigkeit, die sich in diesen Erzählungen von bösen Kindern und nicht minder flegelhaften Erwachsenen darbot.

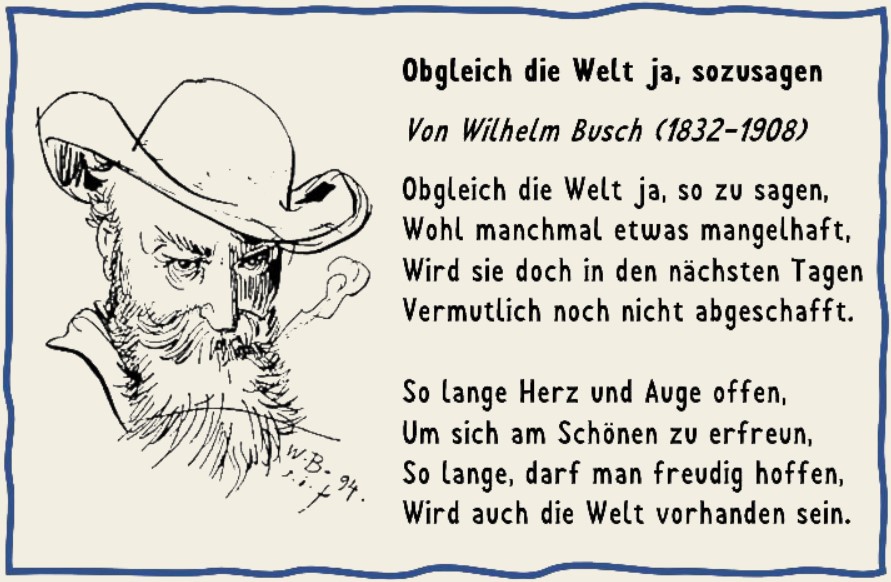

Es ist fast ein Schock: Denn es gibt kaum einen Autor im Vorfeld der literarischen Moderne, der mit so finsterer Desillusionskunst eine Chronik der wölfischen Natur des Menschen angelegt hat. In seinen philosophisch ambitionierten Gedichten, vor allem in dem 1874 erstmals veröffentlichten Band „Kritik des Herzens“ mag Busch noch wie ein Erbauungs-schriftsteller wirken, der seine Zeitgenossen mit leicht verständlichen Knittelversen zur Lebenszugewandtheit und zum Optimismus aufruft. Aber auch hier lauern schon Widerhaken und Doppelbödigkeiten, die die scheinbar erbauliche Botschaft aushebeln. In den „Fliegenden Blättern“, einer satirischen Illustrierten, in der Busch seine Zeichner- und Erzähler- Karriere begann, finden sich schon 1859 die „Lieder eines Lumpen“, die zwar als Rollengedichte daherkommen, aber schon ganz unbarmherzig das finstere Menschenbild des Wilhelm Busch resümieren. Der Mensch, so darf man mit diesen Liedern sagen, ist ein unverbesserliches, asoziales und grausames Wesen, das sich allenfalls dann korrigiert, wenn es um die Verfeinerung der eigenen Gemeinheit geht:

Gedichten, vor allem in dem 1874 erstmals veröffentlichten Band „Kritik des Herzens“ mag Busch noch wie ein Erbauungs-schriftsteller wirken, der seine Zeitgenossen mit leicht verständlichen Knittelversen zur Lebenszugewandtheit und zum Optimismus aufruft. Aber auch hier lauern schon Widerhaken und Doppelbödigkeiten, die die scheinbar erbauliche Botschaft aushebeln. In den „Fliegenden Blättern“, einer satirischen Illustrierten, in der Busch seine Zeichner- und Erzähler- Karriere begann, finden sich schon 1859 die „Lieder eines Lumpen“, die zwar als Rollengedichte daherkommen, aber schon ganz unbarmherzig das finstere Menschenbild des Wilhelm Busch resümieren. Der Mensch, so darf man mit diesen Liedern sagen, ist ein unverbesserliches, asoziales und grausames Wesen, das sich allenfalls dann korrigiert, wenn es um die Verfeinerung der eigenen Gemeinheit geht:„Als ich ein kleiner Bube war,

Da war ich schon ein Lump;

Zigarren raucht ich heimlich schon,

Trank auch schon Bier auf Pump.

Zur Hose hing das Hemd heraus,

Die Stiefel lief ich krumm,

Und statt zur Schule hinzugehn,

Strich ich im Wald herum.

Wie hab ich’s doch seit jener Zeit

So herrlich weit gebracht –

Die Zeit hat aus dem kleinen Lump

‚n großen Lump gemacht.“

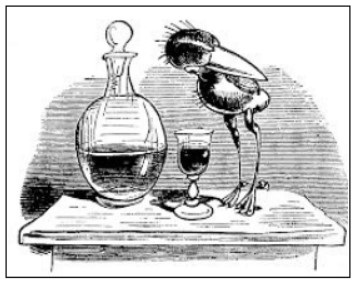

Dass der Mensch in seinem Innersten ein Lump ist und seine Besserungsfähigkeit äußerst beschränkt bleibt, sagen denn auch jene Gedichte in der „Kritik des Herzens“, in denen Busch einen Tugendkatalog aufblättern will, dann aber einräumen muss, dass diese Tugenden im Kollektiv der Böswilligen keine Chance auf Durchsetzung haben. Busch zeigt uns die Abgründe der kleinbürgerlichen Existenz, er erzählt heillose Geschichten von Kindern, Tieren und von seriösen Vertretern der bürgerlichen Mittelschicht, die alle eines gemeinsam haben: Eine unbelehrbare Lust an der Heimtücke. Der Unglücksrabe Hans Huckebein gibt das Programm vor: „Die Bosheit war sein Hauptpläsier.“

Programm vor: „Die Bosheit war sein Hauptpläsier.“

Aber es sind nicht nur die arglistigen Tiere, die das Böse im Schilde führen, auch die Krone der Schöpfung, der Mensch, übt sich in Rücksichts-losigkeit, wie ein Zweizeiler bestätigt.

„Denn der Mensch als Kreatur hat von Rücksicht keine Spur.“

So klingen denn auch die Schlussverse in einem jener scheinbaren Tugendgedichte wenig überzeugend. Die Zufriedenheit und Friedfertigkeit, die sich das lyrische Ich hier zurechnen will, erscheinen aufgepfropft in grimmiger Ironie:

„Mein kleinster Fehler ist der Neid. –

Aufrichtigkeit, Bescheidenheit,

Dienstfertigkeit und Frömmigkeit, Selbstbildnis Wilhelm Busch

Obschon es herrlich schöne Gaben,

Die gönn ich allen, die sie haben.

Nur wenn ich sehe, dass der Schlechte

Das kriegt, was ich gern selber-möchte;

Nur wenn ich leider in der Nähe

So viele böse Menschen sehe,

Und wenn ich dann so oft bemerke,

Wie sie durch sittenlose Werke

Den lasterhaften Leib ergötzen,

Das freilich tut mich tief verletzen.

Sonst, wie gesagt, bin ich hienieden

Gottlobunddank so recht zufrieden.“

Nein, zufrieden war er nie, der die meiste Zeit zurückgezogen im nieder-sächsischen Flecken Wiedensahl lebende Meister, der sich nach einigen Lebensniederlagen zum ausgesuchten Menschenfeind entwickelte. Busch hatte eine Polytechnische Schule in Hannover besucht und ging dann 1851 nach Düsseldorf, um Maler zu werden. Bis heute ist Buschs malerische Seite kaum bekannt – kein Wunder,hielt der von Selbstzweifel geplagte Künstler seine meist kleinformatigen Gemälde zu Lebzeiten doch vor der Öffentlichkeit verborgen.

1852 stand er dann in Antwerpen vor den Meisterwerken eines Franz Hals, Peter Paul Rubens und Adriaen Brouwer – eine ernüchternde Erfahrung, die ihn von seiner Utopie vom Malerdasein abbrachte. Bald darauf begann aber seine Erfolgskarriere mit der von ihm wenig geliebten Kunst der Bildergeschichte. In einem seiner Gedichte beschreibt er die Begegnung mit den Malern der niederländischen Schule als entscheidenden Wendepunkt auch in seiner philosophischen Weltsicht:

„Siehst du das wunderbare Bild von Brouwer?

Es zieht dich an, wie ein Magnet.

Du lächelst wohl, derweil ein Schreckensschauer

Durch deine Wirbelsäule geht.

Ein kühler Doktor öffnet einem Manne

Die Schwäre hinten im Genick;

Daneben steht ein Weib mit einer Kanne,

Vertieft in dieses Missgeschick.

Ja, alter Freund, wir haben unsre Schwäre

Meist hinten. Und voll Seelenruh

Drückt sie ein andrer auf. Es rinnt die Zähre,

Und fremde Leute sehen zu.“

Wenn Busch in einem seiner Gedichte behauptet, er beziehungsweise sein lyrisches Alter Ego sei in die Welt gekommen, um sich „baß zu amüsieren“, ist das eine optimistische Übertreibung. (Bild Wilhelm Busch in München)

Denn er musste ja als Maler-Schüler früh erkennen, dass sein Lebensplan nicht zu erfüllen war. Und auch ein privates Glück blieb ihm weitgehend vorenthalten. Busch blieb zeit seines Lebens ein Junggeselle. Und wer dann seine Bildergeschichten vom Junggesellen Tobias Knopp liest, kommt nicht umhin, hier einige biografische Rückschlüsse auf den Autor zu ziehen. Dieser Junggeselle ist genauso jämmerlich und lächerlich wie all die anderen Bürger-Gestalten, die sich Busch ausgedacht hat. Und so hat er denn auch in zwei seiner schönsten und lapidarsten Gedichte zwei Lebensläufe ersonnen, die zwei Wege der bürgerlichen Daseinsverfehlung zeigen.

Da ist zunächst der engagierte Kleinbürger in der Provinz, der sich mit ehrenamtlichen Tätigkeiten „unentbehrlich“ gemacht hat, aber diesen Fleiß kaum genießen kann, weil er plötzlich tot im Sarg liegt. Ein Meisterstück aus dem Band „Kritik des Herzens“:„Wirklich, er war unentbehrlich!

Überall, wo was geschah

Zu dem Wohle der Gemeinde,

Er war tätig, er war da.

Schützenfest, Kasinobälle,

Pferderennen, Preisgericht,

Liedertafel, Spritzenprobe,

Ohne ihn da ging es nicht.

Ohne ihn war nichts zu machen,

Keine Stunde hatt´er frei.

Gestern, als sie ihn begruben,

War er richtig auch dabei.“In einem in den letzten Lebensjahren entstandenen Gedicht ist es dann der neureiche Großbourgeois, den die ganze Verachtung Buschs trifft. Auch dieser „Glückspilz“ führt wie der brave Kleinbürger ein nahezu musterhaftes Familienleben, gefällt sich in großer Behaglichkeit, genießt seine Auszeichnungen, die ihm die politisch Verantwortlichen verleihen. Und all diese Erfolge sind ihm ohne eigene Leistung zugefallen – er ist talentfrei und von enormer Dummheit.

„Glückspilz”

Geboren ward er ohne Wehen

Bei Leuten, die mit Geld versehen.

Er schwänzt die Schule, lernt nicht viel,

Hat Glück bei Weibern und im Spiel,

Nimmt eine Frau sich, eine schöne,

Erzeugt mit ihr zwei kluge Söhne,

Hat Appetit, kriegt einen Bauch,

Und einen Orden kriegt er auch,

Und stirbt, nachdem er aufgespeichert

Ein paar Milliönchen, hochbetagt;

Obgleich ein jeder weiß und sagt:

Er war mit Dummerjan geräuchert.“ (Zeichnung von Joachim Klinger)

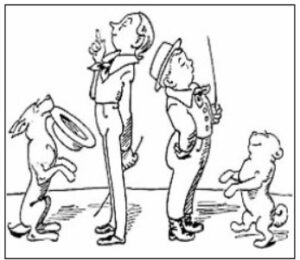

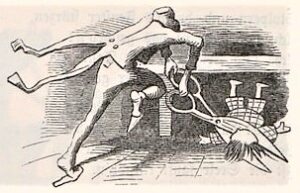

Versucht sich Busch in seinen Gedichten noch zu mehr Menschenliebe und gesellschaftlicher Verantwortung zu ermahnen, kennt er in seinen Bildergeschichten kein Pardon mehr. Hier ist sein Menschenbild tief pessimistisch, hier sind seine Pointen kontaminiert von beklemmender Grausamkeit, seine Satiren verletzend bis hin zum Sadismus.Es sind ja nicht nur die bösen Buben Max und Moritz

, die, nachdem sie ihrer Umwelt mit arglistigen Streichen zugesetzt haben, am Ende zerschrotet werden. Wenn man schon das nicht als effektives Erziehungsprogramm loben kann, so sind auch die Lektionen, die uns Busch mit seinen Geschichten von der frommen Helene oder dem verhinderten Dichter Balduin Bählamm erteilt, nicht unbedingt der Verfeinerung humanistischer Sittlichkeit dienlich. Und noch weniger

, die, nachdem sie ihrer Umwelt mit arglistigen Streichen zugesetzt haben, am Ende zerschrotet werden. Wenn man schon das nicht als effektives Erziehungsprogramm loben kann, so sind auch die Lektionen, die uns Busch mit seinen Geschichten von der frommen Helene oder dem verhinderten Dichter Balduin Bählamm erteilt, nicht unbedingt der Verfeinerung humanistischer Sittlichkeit dienlich. Und noch weniger  auf moralische Belehrung angelegt sind die Tier-Geschichten von „Fipps, dem Affen“, dem Raben „Hans Hucke-bein“ oder den beiden Hunden „Plisch und Plum“. In der Geschichte vom universellen Zerstörungstrieb, der sich in Max und Moritz inkarniert hat, führt Busch 1865 nur fort, was er schon 1860 in den „Fliegenden Blättern“ mit der äußerst brutalen Ballade von Fritzchen Kolbe entworfen hatte.

auf moralische Belehrung angelegt sind die Tier-Geschichten von „Fipps, dem Affen“, dem Raben „Hans Hucke-bein“ oder den beiden Hunden „Plisch und Plum“. In der Geschichte vom universellen Zerstörungstrieb, der sich in Max und Moritz inkarniert hat, führt Busch 1865 nur fort, was er schon 1860 in den „Fliegenden Blättern“ mit der äußerst brutalen Ballade von Fritzchen Kolbe entworfen hatte. Das Fritzchen ist ein extrem verwöhntes Bürschchen, das sich von seinen Eltern immer nur bedienen lässt und heute wohl als Exempel einer schlimmen Wohlstandsverwahrlosung beschrieben würde. Dieses Fritzchen setzt dem Schneider Böckel mit einer Reihe von Boshaftigkeiten zu, bis dieser in einer Art Kurzschluss den Quälgeist mit einer Schere ermordet. Was danach einsetzt, kann man nur als potenzierten Schauerroman lesen. Die Eltern von Fritzchen kommen auf schauderhafte Weise ums Leben, ein Unschuldiger muss für den Mord mit dem Tod am Galgen büßen, am Ende begeht der Schneider auf üble Weise Suizid.

Das Fritzchen ist ein extrem verwöhntes Bürschchen, das sich von seinen Eltern immer nur bedienen lässt und heute wohl als Exempel einer schlimmen Wohlstandsverwahrlosung beschrieben würde. Dieses Fritzchen setzt dem Schneider Böckel mit einer Reihe von Boshaftigkeiten zu, bis dieser in einer Art Kurzschluss den Quälgeist mit einer Schere ermordet. Was danach einsetzt, kann man nur als potenzierten Schauerroman lesen. Die Eltern von Fritzchen kommen auf schauderhafte Weise ums Leben, ein Unschuldiger muss für den Mord mit dem Tod am Galgen büßen, am Ende begeht der Schneider auf üble Weise Suizid.Die Leiden des Schneidermeisters Böckel haben Busch offenbar so gut gefallen, dass er ihn in seiner Erzählung von „Max und Moritz“ zu neuem Leben erweckte.

Verfügte er in der Auseinandersetzung mit Fritzchen Kolbe immerhin noch über die Fähigkeit zum tödlichen Gegenschlag, ist er als Schneider Böck in der Gewalt von Max und Moritz nur noch das bedauernswerte Opfer. „Meck, meck, meck!“, tönt das höhnische Geschrei der beiden bösen Kerle – und der arme Böck stürzt in einen kleinen Fluss, woraus er durch zwei Gänse gerade noch gerettet werden kann. Eine Bekehrung der bösen Jungs ist in der „Bubengeschichte“ nicht vorgesehen – es triumphiert wie in den meisten Bildergeschichten Buschs die reine „Übeltätigkeit“. Wenn im Vorwort zu „Max und Moritz“ noch die Möglichkeit in Aussicht gestellt wird, dass sich die Übeltäter eventuell durch „weise Lehren“ am Ende „zum Guten bekehren“ könnten, so wird das durch den Verlauf der Geschichten gründlich dementiert.

„- Ja, zur Übeltätigkeit,

„- Ja, zur Übeltätigkeit,

Ja, dazu ist man bereit! –

– Menschen necken, Tiere quälen,

Äpfel, Birnen, Zwetschen stehlen —

Das ist freilich angenehmer

Und dazu auch viel bequemer,

Als in Kirche oder Schule

Festzusitzen auf dem Stuhle. –

Aber wehe, wehe, wehe!

Wenn ich auf das Ende sehe —

– Ach, das war ein schlimmes Ding,

Wie es Max und Moritz ging.“

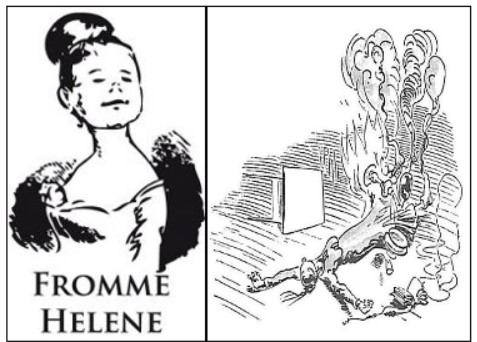

Sie nehmen ausnahmslos ein schlimmes Ende, die Täter wie die Opfer, die Arglistigen wie die Gequälten, die Busch auf die Bühne seiner verderbten Bürgerwelt lockt. Die fromme Helene, die stets Reue zeigt, wenn sie wieder einmal vom Pfad der Tugend abgewichen ist, verliert alles – auch den von ihr innig geliebten Vetter Franz, der von einem eifersüchtigen Bediensteten ums Leben gebracht wird. Am Ende ist sie zur Schnapsdrossel geworden und liegt schließlich als verkohlte Leiche in der Stube.

Ihre arme Seele wird überdies vom Teufel in den Schlund der Hölle gezogen. All den anderen Helden geht es auch nicht viel besser, wobei Busch mit fortschreitendem Alter eine Lust an der Vergänglichkeit entwickelt. In den Geschichten von „Herrn und Frau Knopp“ und dem „Julchen“ ziehen am Ende eine Schicksalsgöttin oder ein Knochenmann mit Sense den Vorhang zu und beenden das unschöne Erdentheater.

„In der Wolke sitzt die schwarze

Parze mit der Nasenwarze,

Und sie zwickt und schneidet, schnapp!

Knopp sein Lebensbändel ab.

Na, jetzt hat er seine Ruh!

Ratsch! Man zieht den Vorhang zu.“

Dieser Fatalismus verdankt sich zu einem wesentlichen Teil Buschs Beschäftigung mit ArthurSchopenhauers pessimistischer Philosophie. Man fragt sich aber, wie ein so pessimistischer Autor mit einer so negativen Anthropologie diese beispiellose Beliebtheit erreichen konnte. Und noch mehr verwundert die Naivität, mit der selbst große Geister seine Literatur kommentiert haben. Theodor Heuss,der erste deutsche Bundespräsident, nannte ihn den „Freudenlieferant der Deutschen“. Damit konnte freilich nur die Lieferung von Schadenfreude gemeint sein, von der es bei Busch reichlich gibt. In seiner Geschichte von der frommen Helene hat Busch selbst seine fatalistische Weltsicht auf eine prägnante Formel gebracht:

pessimistischer Philosophie. Man fragt sich aber, wie ein so pessimistischer Autor mit einer so negativen Anthropologie diese beispiellose Beliebtheit erreichen konnte. Und noch mehr verwundert die Naivität, mit der selbst große Geister seine Literatur kommentiert haben. Theodor Heuss,der erste deutsche Bundespräsident, nannte ihn den „Freudenlieferant der Deutschen“. Damit konnte freilich nur die Lieferung von Schadenfreude gemeint sein, von der es bei Busch reichlich gibt. In seiner Geschichte von der frommen Helene hat Busch selbst seine fatalistische Weltsicht auf eine prägnante Formel gebracht:

„Das Gute, und dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt.“

das Böse, das man lässt.“

Aber den Helden Buschs fehlt jedes Talent zur Unterlassung des Bösen. Sie sind von Beginn an abonniert auf Gemeinheit, Hinterlist und Boshaftigkeit, ihr Hochmut paart sich mit einer markanten Neigung zur Gewalt. In einer knappen autobiografischen Skizze hat Busch denn auch klar gemacht, dass der Mensch nicht in der Lage ist, sich auf den Pfad der Tugend zu begeben. „Denn wir taugen nicht viel, von Jugend auf“, hat er kühl notiert – und seine Bildergeschichten illustrieren das mit schonungsloser Drastik.

Golo Mann hat wohl die treffendste Charakteristik für so viel Misanthropie gefunden: Busch sei – so Golo Mann – ein „mitleidender Sadist“ gewesen. Aber ist er auch ein Antisemit gewesen, wie viele seiner Verächter kritisieren? Man hat mit besonderem Abscheu auf das erste Kapitel der „frommen Helene“ verwiesen, in der sich ein besonders krasses antijüdisches Stereotyp findet:

ein „mitleidender Sadist“ gewesen. Aber ist er auch ein Antisemit gewesen, wie viele seiner Verächter kritisieren? Man hat mit besonderem Abscheu auf das erste Kapitel der „frommen Helene“ verwiesen, in der sich ein besonders krasses antijüdisches Stereotyp findet: -

„Und der Jud mit krummer Ferse,

Krummer Nas und krummer Hos

Schlängelt sich zur hohen Börse,

Tief verderbt und seelenlos.“

Freilich darf hier nicht vergessen werden, dass nicht der Autor (der auch jüdische Freunde hatte) redet, sondern eines seiner widerwärtig spießigen Rollen-Ichs, die ihre Stadt- und Fortschrittsfeindschaft kultivieren und alles Liberale und Urbane schauderhaft finden. Oft ist freilich kaum mehr zu unterscheiden, wer in den Bildergeschichten seine zynischen Belehrungen zum Besten gibt: Ist es nur der bürgerliche Spießer, der demontiert wird, oder macht sich Busch doch zum Sprachrohr eines besonders reaktionären Konservatismus? Vielleicht kann man auch hier der Analyse Golo Manns folgen, der Busch verteidigt hat:

„Der Antisemit ist eine von Buschs Spottfiguren. Er ist nicht Busch selber.“

Sicher ist jedenfalls, dass Wilhelm Busch keine Illusionen hegte über die Fähigkeit der Spezies Mensch zu Toleranz und humanistischer Moral. In seinen Alterswerken über den „verhinderten Dichter Balduin Bählamm“ reflektiert er auch sein eigenes Scheitern als Künstler. Die bürgerliche Welt war in seinen Bildergeschichten buchstäblich zerquetscht, zermahlen und zerstochen worden. Mit seinen Karikaturen des Dichters Balduin Bählamm und des Malers Klecksel nimmt Busch Abschied von der Bildergeschichte,

Alterswerken über den „verhinderten Dichter Balduin Bählamm“ reflektiert er auch sein eigenes Scheitern als Künstler. Die bürgerliche Welt war in seinen Bildergeschichten buchstäblich zerquetscht, zermahlen und zerstochen worden. Mit seinen Karikaturen des Dichters Balduin Bählamm und des Malers Klecksel nimmt Busch Abschied von der Bildergeschichte, indem er in bitterer Ironie demonstriert, dass auch die Kunst keine Gegenwelt aufbauen kann zu der grundsätzlich bösen bürgerlichen Gesellschaft. Wer sich als „freier Musensohn“ hinaufschwingen will in die, wie es heißt, „Poeten-dimension“, der muss mit Ernüchterungen und Enttäuschungen rechnen. Zwar wird dem „verhinderten Dichter“ Bählamm eine Glückserfahrung in Aussicht gestellt,

indem er in bitterer Ironie demonstriert, dass auch die Kunst keine Gegenwelt aufbauen kann zu der grundsätzlich bösen bürgerlichen Gesellschaft. Wer sich als „freier Musensohn“ hinaufschwingen will in die, wie es heißt, „Poeten-dimension“, der muss mit Ernüchterungen und Enttäuschungen rechnen. Zwar wird dem „verhinderten Dichter“ Bählamm eine Glückserfahrung in Aussicht gestellt,

„Oh, wie beglückt ist doch ein Mann, wenn er Gedichte machen kann.“

Aber es kommen dann doch heimtückische Zeitgenossen, die den Dichter und später auch den Maler Klecksel an der Entfaltung dieses Beglücktseins hindern: zuerst eine dumme Kuh, dann wie gehabt ein boshafter Knabe und schließlich ein besonders arglistiger Mensch – der Doktor Hinterstich, ein abgefeimter Kritiker:

„In selber Stadt ernährte sich

Ganz gut ein Dr. Hinterstich

Durch Kunstberichte von Bedeutung

In der von ihm besorgten Zeitung,

Was manchem das Geschäft verdirbt,

Der mit der Kunst sein Brot erwirbt.“

Wilhelm Busch hat es ganz gut verstanden, mit der Kunst sein Brot zu erwerben. Aber als glücklichen Menschen können wir uns den hochbegabten Misanthropen kaum vorstellen. Nach 1886 zog sich Busch als Komiker zurück und privatisierte noch zwei Jahrzehnte als „Einsiedler von Wiedensahl“. Am 09. Januar 1908 ist er in Mechtshausen (Harz) gestorben. Seine finstere Menschenkunde wird uns hoffentlich noch lange begleiten.

Ü b r i g e n s :

Der Schriftsteller, Dichter, Satiriker, Maler, Zeichner und große Wortschöpfer war starker Raucher und hatte zwei Nikotinvergiftungen. Auch dem Alkohol war er sehr stark zugewandt, und ein schwermütiger Trinker und Denker. Er beschreibt auch oft und gerne das Verhältnis Mensch und Rausch. Es sind biografische Wurzeln in so mancher Bildergeschichte – von der ländlichen Kindheitserfahrung mit seinem Freund, dem Müllerssohn, über das rüde Münchner Studentenleben, bis zu den unerwiderten Frankfurter Liebessehnsüchten. Er reiste auch sehr viel und sehr gerne!

Auf das Thema Ehe geht Wilhelm Busch mit seiner Bildergeschichte über „Tobias Knopp“ ausführlich ein. Wer sie liest, kann vielleicht verstehen, warum Busch keinen Ehering an seinen Finger steckte. Allerdings war er oft verliebt !

Mit 35 lernte er die erst 17jährige Anna Richter in Wolfenbüttel kennen und war hin und weg… Doch der Vater funkte dazwischen, der keinen Künstler ohne Einkommen für seine Tochter wollte.

Mit 35 lernte er die erst 17jährige Anna Richter in Wolfenbüttel kennen und war hin und weg… Doch der Vater funkte dazwischen, der keinen Künstler ohne Einkommen für seine Tochter wollte.

Und wie hielt Wilhelm Busch es generell mit der Erotik? In dem Gedicht „Wärst du ein Bächlein ich ein Bach“ aus dem Lyrikband „Kritik des Herzens“ wird er da schon sehr deutlich: “Und wenn ich dich gefunden hätt’ in deinem Blumenuferbett, wie wollt ich mich in dich ergießen und ganz mit dir zusammenfließen.“

Da hat sich Busch schon so sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wie es zur damaligen Zeit überhaupt möglich war.

Der Dichter, der mit 47 Jahren zu seiner verwitweten Schwester Fanny zog, um sich der Erziehung ihrer Kinder zu widmen, betrachtete sein Junggesellendasein mehr als Chance denn als Last:

„Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut. Ihn stört in seinem Lustrevier kein Tier, kein Mensch und kein Klavier.“

Das Zusammenleben mit Wilhelm Busch war für Fanny Nöldeken und ihren drei Söhnen nicht einfach. Insbesondere die Jahre um 1880 waren für Busch eine Zeit der körperlichen und seelischen Krisen. Busch ertrug keinen Besuch, so dass Fanny allen Kontakt zum Dorf abbrechen musste. Freunde lud er nicht mehr ein, sondern traf sich in Kassel oder Hannover mit ihnen. Obwohl er inzwischen ein wohlhabender Mann war, musste seine Schwester den Haushalt ohne Hilfe bewältigen. Widersetzte sie sich seinen Wünschen, geriet er in Rage.

Die Bildergeschichte “Die Haarbeutel” thematisiert in neun Einzelepisoden, wie sich Mensch und Tier betrinken. Nur vordergründig komisch und harmlos, ist es doch eine bittere Studie über die Sucht und den durch sie hervorgerufenen Zustand des Wahns.

in neun Einzelepisoden, wie sich Mensch und Tier betrinken. Nur vordergründig komisch und harmlos, ist es doch eine bittere Studie über die Sucht und den durch sie hervorgerufenen Zustand des Wahns.

Seine Kritiken (er war ein bissiger Satiriker mit schwarzem Humor) waren nie so beißend, dass man nicht mehr darüber schmunzeln oder lachen konnte. Busch meinte: „Lachen ist ein Ausdruck relativer Behaglichkeit.”

(Bild: Eingeschlafener Trinker von W. Busch)

Erst lange nach Buschs Zeit sollten Leser nicht mehr die heroischen Versschmiedekunst lieben, sondern einen lockeren Ton in gereimter Form bevorzugen, wie ihn Busch optimal beherrschte. Da war er seiner Zeit voraus! Mit den dynamisch aufgeladenen Zeichnungen, der Action, und den krassen Antihelden, hat er den modernen Comic wesentlich angeregt.

Der deutsche Komik-Altmeister Viktor von Bülow alias Loriot wusste die Kunst Buschs sehr zu schätzen:

Der deutsche Komik-Altmeister Viktor von Bülow alias Loriot wusste die Kunst Buschs sehr zu schätzen:

„Das Frappierende bei Busch ist, das er die Unmöglichkeit des Versmaßes in einer Weise nutzt, als könnte man diese Sachen eigentlich gar nicht anders sagen. Das ist wirklich frappierend. Busch war natürlich für uns alle, als wir Kinder waren oder Jugendliche, ungeheuer präsent. Dann sind wir weiter aufgewachsen mit bestimmten Versen, die uns nicht mehr aus dem Kopf, beziehungsweise aus den Ohren gehen. Das ist Sprachgebrauch geworden, das hat sich in die Sprache eingebürgert.“

Manche von Buschs Kritiken raffgierigen, scheinheiligen und selbstgerechten Verhaltens treffen durchaus noch heute zu.

Busch war der meistgelesene Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. „Max und Moritz“ wurden in viele Sprachen weltweit übersetzt. Sogar auf Lateinisch. Die gezeichnete Geschichte der beiden Lausbuben gehört zu den bestverkauften Büchern, die jemals ein deutscher Autor geschaffen hat !

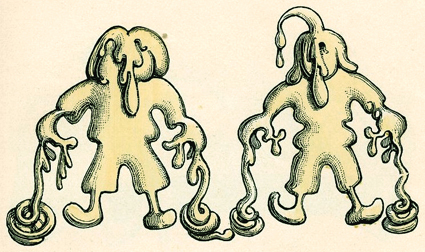

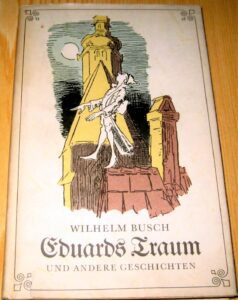

Nicht nur die meisten Gemälde des Malers  Busch sind unbekannt. Auch eine Erzählung wie „Eduards Traum“ (1891) ist nicht sehr populär, und doch eine überaus spannende, surrealistische Geschichte. Sie braucht sich nicht hinter phantastischen Erzählungen von Goethe, von Jean Paul, von Ch. Andersen oder Jack London zu verstecken: Ein verheirateter Mann namens Eduard schläft ein und träumt davon, nur noch ein winziger Punkt zu sein. So klein, dass er durch die Wand gehen kann. Der total geschrumpfte Eduard, den Busch als „mikroskopisches Zappermentskerlchen“ bezeichnet, erlebt viele skurrile Abenteuer mit merkwürdigen Wesen.

Busch sind unbekannt. Auch eine Erzählung wie „Eduards Traum“ (1891) ist nicht sehr populär, und doch eine überaus spannende, surrealistische Geschichte. Sie braucht sich nicht hinter phantastischen Erzählungen von Goethe, von Jean Paul, von Ch. Andersen oder Jack London zu verstecken: Ein verheirateter Mann namens Eduard schläft ein und träumt davon, nur noch ein winziger Punkt zu sein. So klein, dass er durch die Wand gehen kann. Der total geschrumpfte Eduard, den Busch als „mikroskopisches Zappermentskerlchen“ bezeichnet, erlebt viele skurrile Abenteuer mit merkwürdigen Wesen.

Und zeigt voller Melancholie – und ganz ohne Zeichnungen – menschliche Schwächen, Alter und Vergänglichkeit, und führt sie uns vor Augen.

In der Geschichte „Eduards Traum“ hält Busch ein Plädoyer für “das Buch”. Es ist für ihn nach eigenen Worten nicht die laute Drehorgel eines Invaliden, die unerbittlich die Ohren zermartert. Es ist zurückhaltender als ein von der Wand begehrlich herabschauendes Bildnis. Ein Buch, wenn es zugeklappt ist, nennt Busch „ein harmloses Tierchen“, welches keinem etwas zu Leide tut. Man darf es halt nicht aufwecken, sonst kann es den Leser angähnen. Und es beißt nur, wenn man ihm die Nase zwischen die Kiefer steckt …

Schauen Sie sich doch mal ein Gedicht von Wilhelm Busch in Gebärdensprache an, mit Kathrin Enders:

https://www.hr2.de/programm/gebaerden-poesie-kritik-des-herzens,video-111544.html

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..